Prague, Czech Republic

프라하 10th-11th

Short but strong one night memory at Prague. 사람이 너무 많았다. 야경이 보이긴 커녕 사람들이 너무 많이 보여서 점점 불편지수가 올라갔다. 하지만 그만큼 프라하의 야경은 아름다웠다. 디즈니랜드에 들어가기 전 다리를 건너는 느낌도 들었다. 좀 더 아늑하고 따뜻한 분위기라고 해야할까? 내 눈 위에 묻어있는 피로가 많이 무겁게 느껴졌지만 어둑어둑한 노란 가로등들이 더 나를 가라앉게 했다.

이것저것 열심히 알아봐주는 S가 고마웠다. 바지를 갈아입는다며 거실 구석에서 먼저 말해주는 배려도 고마웠다. 묵묵히 좀 더 무거운 가방을 들어주고 핸드폰 네비를 봐주며 앞서 걸어주었다. 계획대로 안되는 내가 짜증을 내도 괜찮다며 무표정으로 나를 기다려주었다. S가 아니었으면 나는 좀 더 쉽게 지치고, 피곤해하고, 두려워서 일찍 포기하고 그러지 않았을까 생각이 든다. S가 있었어서 나는 좀 더 용기를 낼 수 있었고, 좀 더 멀리 걸을수도 있었고, 더 많은것을 볼 수 있었지 않았을까 싶다. 함께 있는 사람의 힘, 사람의 따스함, 이 이런것일까? 찰스 다리 위로 엄청나게 크고 노란 달이 떠있어서 하염없이 바라봤다. 동행하는 누군가와 반짝이는 야경, 그리고 커다란 달. 모든것이 충분한 저녁이었고 유럽 여행의 시작이었다.

Leipzig, Germany

11th~13th

기차가 라이프치히와는 반대쪽에 있는 Coffbus에 도착했다. 이미 9시가 되어가는 시간에 역에는 거의 사람이 없었다. 첫 유럽 기차를 타고 막다른곳에 내리니 새삼 여행을 하고 있음에 실감이 났다. 기적적으로 info desk에서 할머니가 다음 기차를 알려주셨다. 절대 맥도날드를 먹지 않는 나지만 레스토랑에서의 저녁은 포기했어야하는 시간이었기에 다시 탄 기차에서 맥도날드를 먹었다. 이런 상황이 처음이 난 나는 안그래도 놀랐는데 S는 독일에서 체코로 오는 길에 똑같은 일을 겪었다고 해서 두 번 놀랐다. 맙소사...

클래식의 거장들이 지냈던 곳이라 그런지 조용하고 차분한 도시였다. 오래된 건물 사이사이 모던한 빌딩들이 보이는것이 신기했다. 무언가를 숨겨놓듯이, 그러나 조용히, 색깔이 많이 빠진 듯한 팔레트의 건물들이 조용히 즐비했다. 색깔 단 하나를 말하자면 베이지가 많았다. 튀는 색깔이 많이 없이 잔잔한 도시였다. 라이프치히 센트럴 역이 너무 아름다웠다. 웅장한 높이의 천장이 벌집처럼 이곳저곳 패턴을 만들며 지붕을 감쌌다.

유럽에서 먹는 첫 조식을 잊을수 없다. 소세지, 계란, 팬케잌밖에 생각이 안나는 미국 호텔 조식과는 확연히 달랐다. 크로아상, 그릭 요거트, 그라놀라, 과일, 야채, 형형색색의 건강한 음식들이 많아서 눈으로 보기에도 즐거웠다. 야외에 앉을수 있는 정원이 있었는데 창문에서 밝은 햇살이 가득 들어오는 식당이었다. 한 입 문 황도가 달게 퍼지며 행복한 아침 식사를 했다.

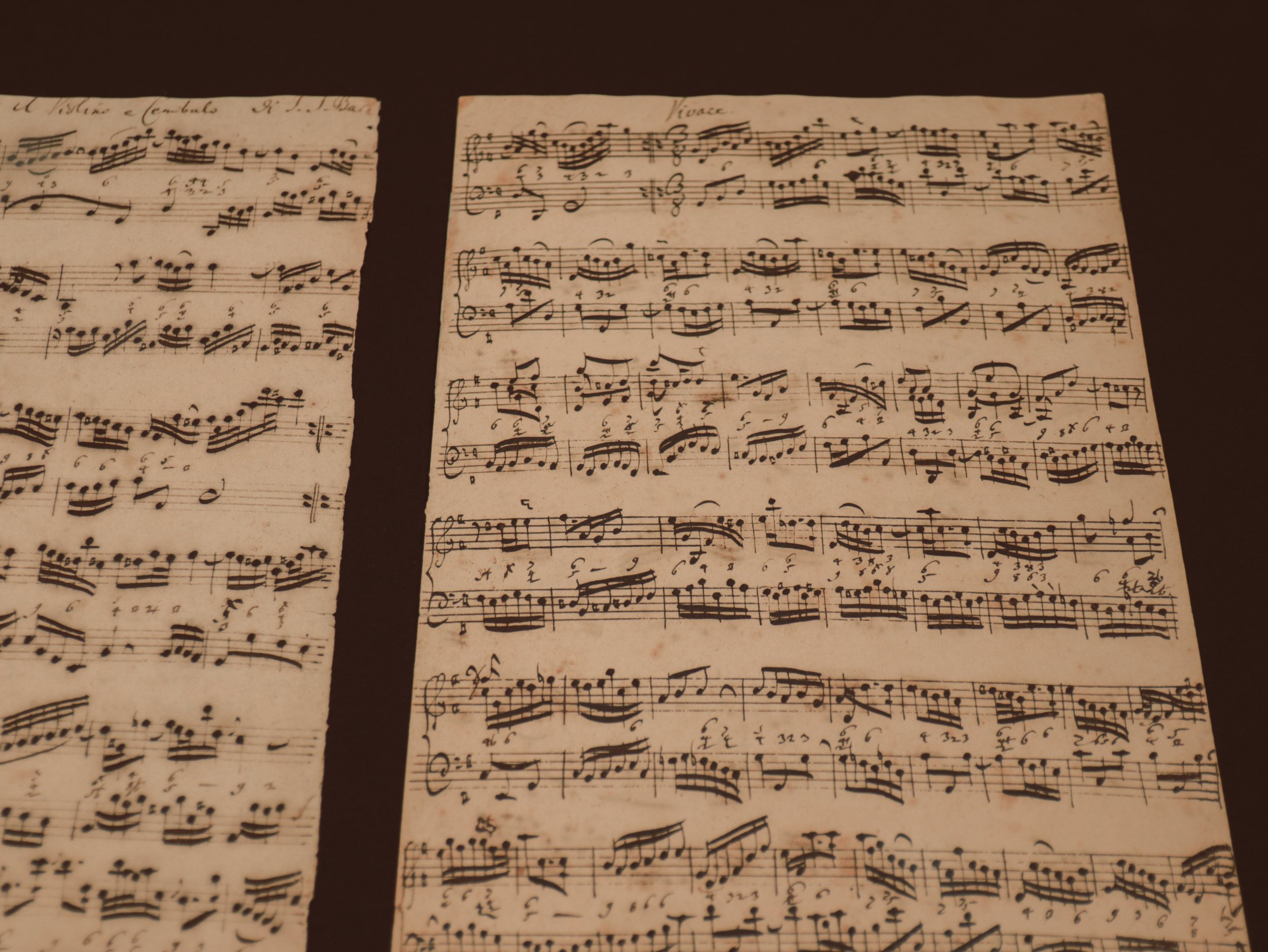

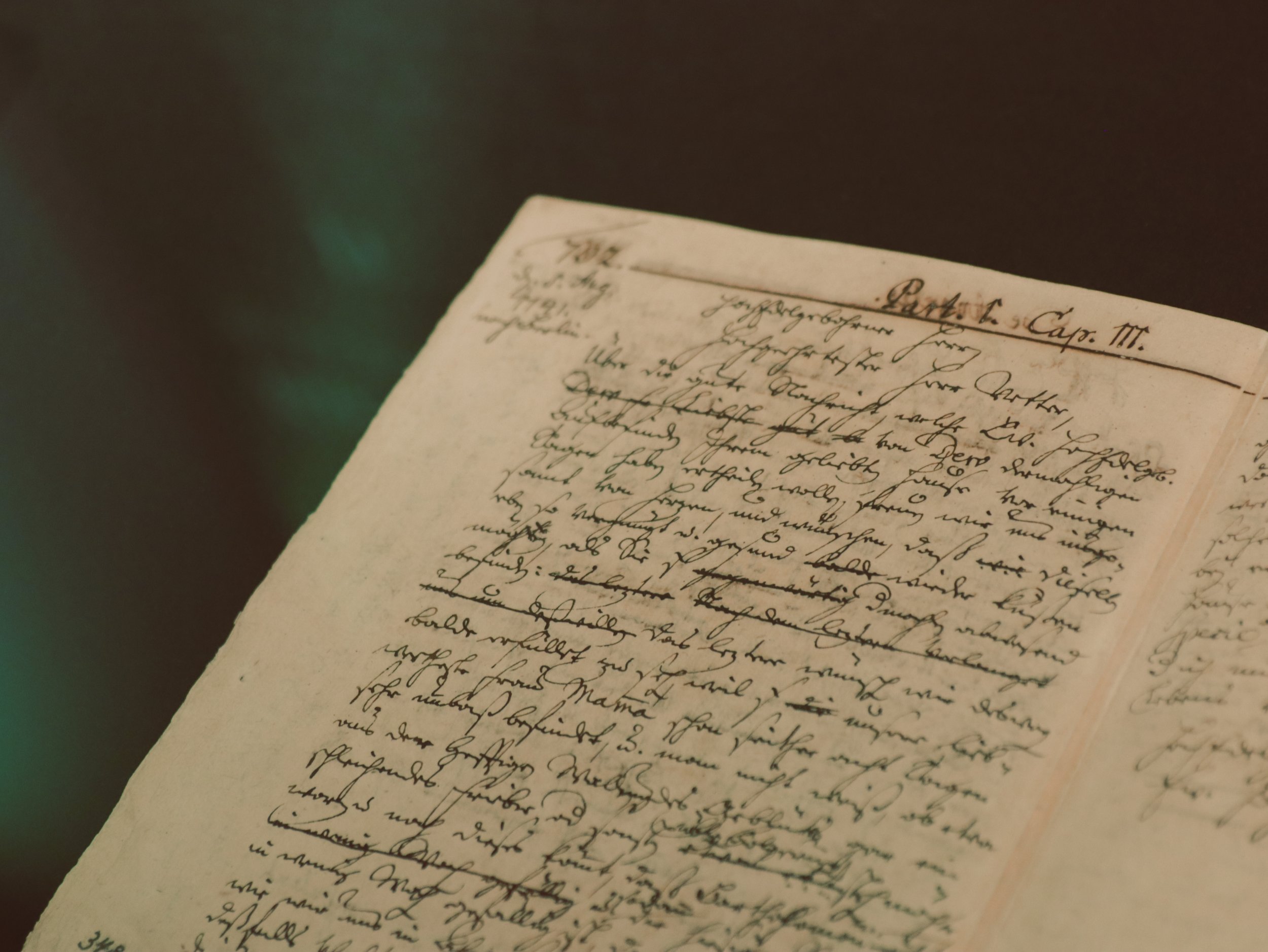

바흐의 작곡음악 중에 '만물의 창조주 하나님'이라는 작업이 있었다. 그의 믿음을 적고, 그냥 아무렇지 않게 오선지 위에 까만 콩나물들을 손수 그려낸 흔적들을 보며 놀랐다. 어떻게 하면 나의 작업과 믿음을 연결시킬까 평생 고민해온 내게, 바흐는 너무나 그것을 간단히 해냈다. 엄청나게 섬세하고 꼼꼼하게 그리고 열정적으로 작업을 했던것같다. 너무 오래되어 갈색이 된 공책에 그는 빡빡하고 정결하게 그의 생각과 음정을 적어 넣은 모습을 보고 진정한 창조의 힘은 대단한것, 큰것, 비싼것,에 있는것이 아니라 그 까만 콩나물 하나, 영감의 문장 하나,에 있는것이 아닐까 생각이 들었다.

집회 이후 같은 곳에서 느낀 다른 은혜에 대해 나눌수 있는 사람이 있어 좋았다. 아직은 괜찮지 않은 감정과 마음들도 들어줄 사람이 있어서 좋았다. 5박6일 동안 하나님께서 말씀하신 수많은 음성들을 그저 혼자 노트패드에만 열심히 적었다면 한계가 있었을것이니까 말이다. 오페라하우스 앞에 있는 큰 광장에 앉아서 뒤의 분수대의 물소리와, 앞으로 지나가는 트램을 보며 해가 지는것을 보았다. 저녁을 입은 도시를 참 오랜만에 보는것같았다. 학교가 끝나면 이미 해가 지는 끝무렵이었고 집에 오면 하루가 다 끝나고는 했는데... 혼자 밤을 걷는것을 두려워하는 내게 저녁을 입은 도시를 보니 새삼 아름다운것이구나 생각이 들었다.

Bummer all the polaroids of S belongs to him, but he is definitely in my photos as strong memories. I remember him smiling and being happy as he saw his face in the polaroids and saying ‘wow it’s me, wow in the photos.’ It was my pleasure to observe and capture him closely in my viewfinder, as I realized later on during the journey that he might have had longer time in his life that nobody had watched him with care or love. I had nothing much but to walk and take photos of him, but I was glad it may have been a warmth for him. Just as the freshly washed and dried clothes smelled so intimate, I believe I handed a hand full of new, warm, memories for him.